La Hilandera

Por Rosario Ramírez / @la_hilandera

La religión es uno de mis intereses primordiales en términos de trabajo y de investigación. Mi llegada a ese tema fue de todo menos amable o fluido. El interés surgió de la duda, de mi contexto, de las aparentes incongruencias que yo observaba en mis personas cercanas cuando pensaba que aquello que decía nuestra autoridad religiosa y los libros sagrados eran ley. Pero en el fondo, también, el interés respondía a una crisis sostenida por largo tiempo, crisis que en la universidad me hizo alejarme práctica, emocional y definitivamente de la religión en la que ¿crecí? Y digo “¿crecí?” así, entre signos de interrogación, porque visto a la distancia no sé si los espacios religiosos que habité en mi infancia fueron necesariamente sitios de crecimiento (aunque por supuesto respeto y admiro a quienes sí encontraron en la iglesia como espacio físico, simbólico y social un lugar para pertenecer, ser y crecer).

Recuerdo vívidamente los sábados de formación religiosa en la parroquia del barrio, el olor a madera de la capilla anexa donde un montón de chiquillxs nos reuníamos para el catecismo; recuerdo también el perfume de la catequista y sus vestidos ampones color melón, pero a la par de ello recuerdo los ataques de pánico, las noches sin dormir, al hermano de la espiritualista “haciendo visitas” para sacar al demonio de mi casa, y las pocas, poquísimas respuestas y salidas que veía para “nuestra salvación”. Sigo pensando en qué pecados mortales y terribles teníamos que contar un montón de niños y niñas y qué salidas de salvación reales teníamos ante nuestra pecadora existencia. Y esto me conecta con un capítulo de la serie “The good place”, donde concluyen que no importa qué hagas, no importa que sea con las mejores intenciones, siempre y de alguna manera eso te resta puntos.

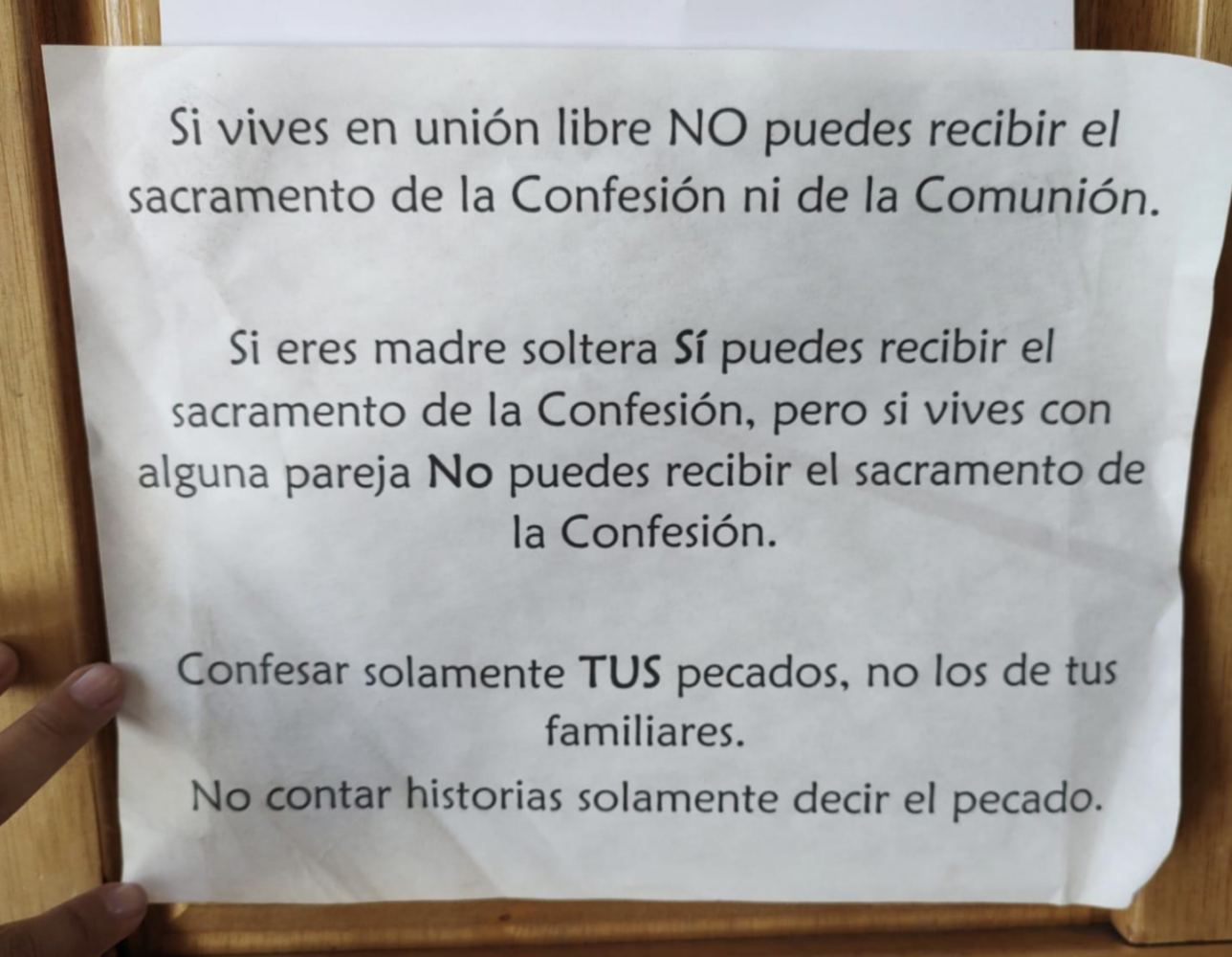

Al indagar en las trayectorias de las personas que habían crecido en contextos católicos y que decidían separarse de ellos sin necesariamente dejar de creer en lo divino (y que se llaman a sí mismas como espirituales), una pregunta que siempre he incluido y que me interesa particularmente es qué les impulsó a moverse, qué fue eso que les llevó a mirar hacia otras formas de religarse, de creer, de practicar. Y si bien mi interés ha estado más en el movimiento y en el cambio, las respuestas miraban hacia atrás e invariablemente referían a tres elementos centrales: el silencio, el pecado y distintos tipos de violencia. Esto me parecía entonces y ahora un asunto bastante grave, sobre todo porque en la religión, con sus personas y sus espacios, se deposita una confianza invaluable, vital, esa que pone en las manos divinas (o mundanas) la salvación, que no es poca cosa.

Revisando mis diarios y notas, hay narrativas constantes dichas de distintas formas y que dan cuenta de abusos de autoridad, acoso, abusos sexuales, violencia psicológica, manipulación, humillación, silencio impuesto y autoimpuesto, miedo, rechazo a la diferencia y al cuestionamiento; en otras palabras, pecados (y delitos) varios por obra y por omisión.

Pero ¿qué no se supone que las religiones y las Iglesias (en plural, porque aquí y en todo lo que relato entran todas) son o deberían ser espacios seguros? Pues para muchas personas no lo ha sido. El tiempo, las propias instituciones, y los relatos tristemente numerosos nos han demostrado que desde las religiones, esos espacios asépticos a todo lo mundano, al deseo, al pecado, son y han sido no solo espacios inseguros, sino generadores y replicadores de violencias varias que muchas veces se soportan en silencio o desde la invisibilidad, porque

¿por qué una vía para acercarme a lo divino tendría que ser injusta conmigo por mi sexo, por mi género, mis posicionamientos y por muchas otras cosas que están en realidad lejos de la voluntad divina y muy cerca de las decisiones de personas perfectamente dotadas de agencia?

Entonces, no es de sorprender que de una década a otra haya un incremento de personas que hoy en día se nombran como sin religión (8% según el censo de 2020), una cantidad cada vez mayor de personas que prefieren elegir por su propia cuenta cómo y en qué depositar su fe; pero también una movilidad intensa y una recomposición religiosa constante en nuestro país y en general en la región. Además, en ese ejercicio de nombrar para atender y visibilizar, hoy podemos decir que esas vivencias que quedan como malas memorias, incomodidades, en el por qué salir voluntaria o involuntariamente de un grupo religioso, se llama violencia espiritual, que muchas personas la hemos vivido; y que nos revela que también en los lugares de fe, de ritos y de esperanza, es necesario construir espacios que sean real y genuinamente seguros para todas las personas.