#AlianzaDeMedios

La autora relata la violencia obstétrica y sistemática que recibió en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde su embarazo hasta después del nacimiento y muerte de su bebé, Glenda.

Texto y fotos: Gabriela Mier / Pie de Página

Nada tiene que ver el dolor con el dolor

Nada tiene que ver la desesperación con la desesperación

Las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas

No hay nombres en la zona muda

Enrique Lihn

Salió de mi vagina y mojó el calzón.

Sin decir nada, tranquila, fui al baño del restaurante campestre que visitábamos. Un día antes habían llegado del entonces Distrito Federal mis dos hermanas. Estábamos en el pueblo de Zirahuén, junto a un lago color té verde, entre pinos y cabañas de madera y olor a leña. Me bajé los leggins, que para entonces y con seis meses de embarazo, era lo único que me hacía sentir más o menos cómoda. Deslicé el calzón hacia abajo sin dejar de verlo.

Lo que salió de mi vagina era sangre.

Quedé embarazada aun cuando mi útero alojaba un dispositivo intrauterino DIU, que me pusieron años atrás luego de que nació L, mi primera hija. Estaba por ir al médico para quitarlo o cambiarlo, pero ya no hubo tiempo.

Fui a una consulta médica privada, en la que el ginecobstetra me explicó que mi embarazo era de riesgo, por lo menos los primeros meses, hasta que el DIU fuera bajando poco a poco cuando el útero comenzara a crecer. Dijo que solo entonces él intentaría sacarlo. Hacerlo antes podría provocar un aborto, una hemorragia, o un embarazo más complejo.

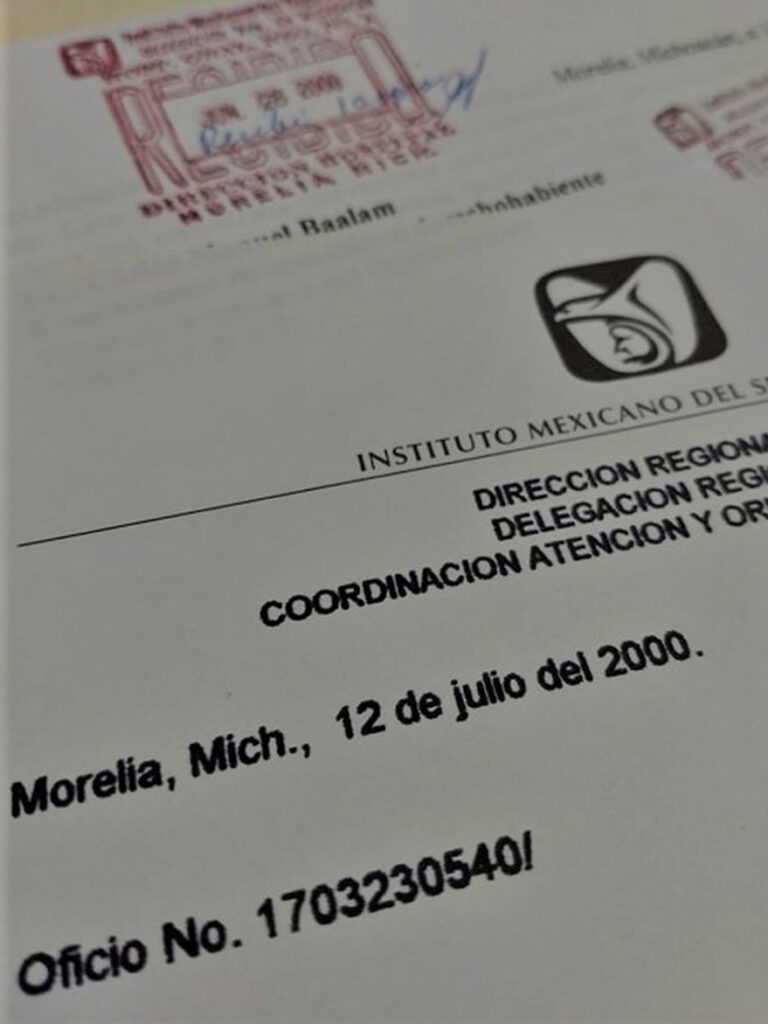

En ese tiempo yo trabajaba a una hora de distancia por carretera del lugar donde vivía. Y, debido al embarazo, necesitaba un permiso médico para ausentarme del trabajo por algunos meses. El gineco me sugirió acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual yo era derechohabiente.

Acudí al Hospital Materno en la ciudad de Morelia. Me atendió una doctora que apenas me miró. Junto a ella estaba la enfermera que la asistía. Una presencia de bata blanca con un logo verde en la manga izquierda, donde la silueta de un águila protege con sus alas a una mujer con un niño en brazos, y debajo cuatro letras: IMSS.

El consultorio era frío y poco iluminado, de paredes del mismo color que el águila, la mujer, el niño y las letras.

Le expliqué a la doctora lo que me explicó el ginecólogo. No dijo nada. Mis palabras fueron nada. Apuntó mi edad, mi peso, día de mi última regla, número de semanas de embarazo, número de embarazos que había tenido, tachó con una equis algunos espacios en blanco que no supe qué eran porque no preguntó más. Vamos a revisarte, dijo como una autómata. Para qué, pregunté. Pues para ver esto del embarazo, ¿o no dices que estás embarazada? Sí, contesté, estoy embarazada, aquí está el ultrasonido y el informe del médico, y le comenté lo que él había dicho sobre el DIU. Dijo que eso a ella no le importaba, que ahí tenían otras políticas, que yo no le iba a decir lo que tenía que hacer, que ella era la doctora. También dijo que no tocaría el DIU.

La punzada que atravesó mi vientre luego de que la doctora intentara quitar el DIU, sin avisarme, jalando los hilos, rompiendo los hilos del dispositivo y dejándolo dentro, no se ha ido. Veinte años han pasado y no se ha ido. Y no se irá. Un calambre que va del ovario izquierdo al corazón. Un espasmo que ya no sé si es real o imaginario.

¡Ay, ya rompí los hilos!, dijo la doctora.

El águila protectora, la mujer y el niño desaparecieron. Enseguida volvieron. La enfermera traía una lámpara. Alumbró para que la doctora intentara sacar el DIU. No pudo. Me pidió que me levantara, fue hacia su escritorio, nerviosa, extendió un permiso médico por cuatro semanas y me dijo que yo tenía que ir a consulta general una vez al mes para solicitar uno nuevo.

Salí pálida, doblada de dolor, temblando. ¿Qué pasó?, preguntó M, que entonces era mi esposo y esperaba afuera del consultorio con nuestra pequeña L.

¡Te van a tumbar del burro!, dijo el ginecobstetra a mi primera hija. Acababa de cumplir cinco años y estaba emocionada porque al fin iba a tener una hermana. El día que el médico le dijo eso del burro, nos enteramos que era niña. Cuando te dicen el sexo imaginas todo. Todo. Estaba en el quinto mes de embarazo y el dispositivo seguía ahí, quieto. El doctor explicó que, debido a que el DIU ya no tenía los hilos para poder quitarlo, debía seguir ahí, y que, lamentablemente, podría provocar un aborto o un parto prematuro o un desprendimiento de placenta.

Continué yendo tanto a la consulta privada como a mis citas en el Hospital General de zona número 83 en Morelia, por el permiso médico, donde cada vez me atendía un doctor distinto. Todos hombres. Un día me recibió uno que decía ser médico, pero que no había nada que indicara que lo fuera más que una bata blanca con un logo verde en la manga izquierda. En esas consultas solo me tomaban la presión y me pesaban y me decían que procurara no engordar. El nacimiento de su hijo, dijo aquel médico. ¡Hija!, le aclaré. El nacimiento de su hijo, continuó, será entre la primera y segunda semana de diciembre, si nace. ¿Cómo que si nace?, pregunté. Sin mirarme dijo, sí, lo que le acabo de decir, ¿o el embarazo la está dejando sorda? Salí de ahí jurando no volver y me quejé en la administración del hospital. Así es ese doctor, muy amargado, dijo la señorita con la que me quejé.

Dos palabras rebotando en mi cabeza. Si nace.

Nació el 16 de septiembre, tres meses antes de lo previsto. Ese día en Zirahuén, regresé del baño y le dije a M que nos fuéramos al hospital, que estaba sangrando. Mis hermanas se levantaron con cara de pánico, como en cámara lenta. La pequeña L agarró mi mano y caminé con ella hasta el auto. Incliné el asiento del copiloto para recostarme. No recuerdo nada sobre lo que se dijo durante el recorrido hasta llegar a Urgencias del Hospital Materno del IMSS en Morelia.

16 de septiembre. Día de la Independencia de México. Muchos cohetes en las calles y pocos médicos en los hospitales. La puerta gris que da acceso a Urgencias estaba cerrada. M la golpeó con fuerza hasta que se abrió. Tras ella apareció una enfermera. Mi esposa está embarazada y está sangrando, dijo M. Que espere ahí sentada, tenemos mucha gente, dijo la mujer disponiéndose a cerrar la puerta. M lo impidió, entró gritando y le advirtió al primero con bata blanca que apareció por ahí que o me atendían en ese momento o iba a hacerles un desmadre. Me atendieron. Un médico que recuerdo poco, a pesar de que yo no dejaba de observarlo para descifrar en sus gestos lo que sucedía, me hizo un ultrasonido. Llamó a M y le dijo, solo a él, que yo tenía un desprendimiento de placenta, que debían hacer una cesárea de urgencia, que la bebé tenía pocas probabilidades de vivir, que yo estaba en riesgo de morir por una hemorragia y que tenía que firmar la autorización de la cirugía en ese instante. No hay tiempo, dijo. Le pedí a M que no firmara nada. La idea de que mi hija naciera me enloqueció. Más bien la idea de que mi hija muriera ese día sabiendo que estaba viva porque la sentí pateando con fuerza. Si no firma se mueren las dos, insistió el médico. M firmó.

Al escribir esto me tiembla la mano derecha, sudo frío y siento un espasmo que va del ovario izquierdo al corazón. También, a ratos, lloro. No ayuda mucho que el día sea gris como la puerta de urgencias por la que entré la noche que nació Glenda. La noche que sobre una camilla me llevaron al quirófano donde me esperaba una doctora que me miró y se persignó. No me resultó extraño que lo hiciera, lo que sí me sorprendió -más bien me aterró- fue que me persignara a mí. Pensé en L. Al entrar al quirófano comencé a hacer muchas preguntas. La doctora dijo que intentara tranquilizarme, que me pondrían la epidural, pero que si no dejaba de preguntar tanto y ponerlos a todos nerviosos, me pondrían anestesia general. Me callé. La doctora pidió a alguien que pusiera a los Beatles. Lo agradecí en silencio. El anestesista me decía algo al oído, en susurro. Cada tanto me preguntaba cómo estaba, si todo iba bien. Su voz fue un bálsamo hasta que dijo: se va. No, no me puedo ir, tengo treinta años. Pensé en L.

Ah / Because the world is round / it turns me on… /

Because the world is round… /

Ah / Because the wind is high / it blows my mind… /

Because the wind is high… /

Ah / Love is old, love is new…/

Love is all, love is you…/

Because the sky is blue / it makes me cry…/

Because the sky is blue / Ah…/

Volví. Los pájaros me trajeron. No escuché llorar a mi hija. Sentí cuando la desprendieron porque se me abrió un hueco y ahí se quedó. La sacaron del quirófano. Viva. Está viva, dijo la pediatra, nos la vamos a llevar porque no puede respirar.

La primera vez que vi a Glenda fue a través del cristal de la incubadora en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales UCIN. Estaba conectada a un respirador. Tenía los ojos cerrados, pero cuando me acerqué y metí mis manos por los dos agujeros de la incubadora para tocarla, los abrió. Me miró. La neonatóloga de turno dijo que cuando nació, Glenda hizo un gran esfuerzo por respirar. No pesaba ni un kilo. A los pocos días de nacida pesaba menos. La alimentaban por sonda, con un líquido espeso, lechoso. Dijeron que era el mejor alimento para bebés prematuros. Después se les terminó. Lo traían de Guadalajara y no sabían hasta cuándo volverían a surtirlo.

Surtir huevos. Surtir queso. Surtir pan. Surtir un líquido que te mantiene con vida.

En la UCIN todos los días morían uno, dos, tres bebés. Como moscas. O mejor, como pollitos. A los quince días del nacimiento de mi segunda hija, el neonatólogo en turno nos dijo que iban a quitarle el respirador para ver si lograba respirar por sí misma. Creo que fue la primera vez, desde que nació, que me puse contenta. Aunque no mucho. Un día después nos informaron que no aguantó. La entubaron otra vez. Después se le perforó un pulmón, luego vi que tenía dos deditos del pie derecho negros y le pregunté al neonatólogo cuál era la razón. Dijo que no le llegaba suficiente oxígeno, que se le estaban gangrenando y que se los iba a amputar. Le dije que no se atreviera. También comentó que, por falta de oxígeno, los bebés prematuros tienen grandes probabilidades de tener parálisis cerebral, o que podía ser ciega. Me lo dijo mientras yo acariciaba los deditos negros de mi hija. Todo el tiempo estuvo consciente. Abría los ojos, se movía como cualquier bebé, a pesar de los cables, los tubos y las agujas, y se ponía contenta cuando nos veía a su papá y a mí. A la pequeña L nunca la dejaron pasar a conocer a su hermana. Esto no es un hospital privado, no podemos estar haciendo complacencias, decían.

Glenda vivió un mes. Fue perdiendo fuerza. O no sé. Una madrugada sonó el celular. Era un llamado del hospital y nos pedían ir.

Tu hermanita se murió, le dije a L. Lloró, lloró mucho y no dijo nada. Tengo de Glenda la imagen del ultrasonido y sus cenizas en una cajita de mármol. Todavía no sé si llevar a mi hija al mar o a un lago color té verde. O dejarla conmigo. La psicóloga me ha sugerido hacer algo con ella para cerrar. Qué ocurrencias.

En su momento pusimos una demanda contra la doctora que intentó quitar el DIU en el IMSS. No pasó nada. También, en su momento, demandaron a M porque un día de visita olvidamos llevar nuestra identificación. Los guardias que daban acceso nos habían visto entrar y salir por casi un mes. Pocas veces pidieron la identificación. Todos nos conocían. Todos conocen a las madres y a los padres que visitan una hora al día a sus bebés en la UCIN. Aquella tarde la guardia en turno impidió que pasáramos. Le explicamos, le pedimos, argumentamos. Dijo que no, que regresáramos al día siguiente con identificación en mano. Y, en esas circunstancias, no sabes si ese día va a ser el último que verás a tu hija viva. M le dio una patada a la puerta, estilo Kung fu, y la abrió. La rompió, más bien. En el pasillo un escándalo y salió uno de los neonatólogos. Le dijo a la guardia que nos dejara pasar, que qué carajos le pasaba, que ahí ya todos nos conocían. Días después recibimos una citación por parte del IMSS porque a M le habían levantado un acta administrativa por daños materiales en una institución pública. Fuimos, explicamos, la mujer que nos recibió dijo que entendía perfectamente el estrés que atravesábamos. Así que no se preocupen, no pasa nada, dijo.

No hubo más silencio que el día que nos entregaron el cuerpo tibio de Glenda. Así lo sentí a pesar de que pasó la noche en el frigorífico del hospital. Al llegar, una mujer nos pidió una caja para meter ahí a mi hija. Una caja de muerto. M y yo miramos a la mujer. No sé qué vio ella en M y en mí, pero dijo que, si no llevábamos una, ella podría conseguirla en el hospital, de cartón, de lo que fuera, que lo que importaba era sacarla de ahí en una caja. Yo llevaba una cobija de lana, azul marino, con el dibujo de un oso amarillo sosteniendo una flor. La habíamos comprado para Glenda antes de que todo esto ocurriera. Se la mostré y se apresuró a decir que no estaba permitido sacar a los cadáveres más que en cajas, pero que haría una excepción, que con la cobijita estaba bien. ¿La quieren ver?, preguntó a una muda y a un mudo. No sé qué vio esa mujer en la muda y el mudo, pero fue ella quien la cobijó como se cobija a un bebé, en este caso, con el rostro cubierto, y nos la entregó.

Luego de la muerte de Glenda tuve que realizar un trámite administrativo en el IMSS, otro más, para solicitar una licencia por maternidad. «¿Y el producto?», preguntó una señora detrás de la ventanilla mientras comía churrumais embarrados con salsa valentina. «¿Cuál producto?», le contesté. «Pues su hijo, o su hija, ¿o qué fue?». Le dije que hija y que estaba muerta. ¿Entonces para qué quieres licencia por maternidad, si esa se da para que las madres puedan lactar a sus hijos, y tú no tienes a quien lactar?

Volví al trabajo.

Dos años después nació I, mi tercer hijo. Cuando cumplió seis años entró a un club de futbol y siempre que le preguntaban qué número quería para el uniforme, pedía el 16. Un día le dije que por qué el 16 y no el 10, que era el número que todos los niños pedían, y me dijo que ese, el 16, era el mejor número del mundo porque fue el día en que nació su hermana Glenda. También me dijo que cuando él fuera grande se iba a tatuar en el pecho una flor de cempasúchil con un collar alrededor y que iba a tener un dije con el número 16.

A Glenda me la trae el calor de mayo. El relincho del caballo negro detrás de la malla. La niña de coletas y vestido corto que entró ayer a la tienda de Don Chucho. El ángel inmenso de alas azules tatuado en la espalda de una mujer que está tendida boca abajo en la arena de una playa en Acapulco. Septiembre y la Independencia de México y los cohetes. Noviembre y sus muertos. La niña con parálisis cerebral sentada en una silla de ruedas en el aeropuerto. El petirrojo que husmea a través de la ventana mientras preparo café. Las violetas secas sobre la cajita de mármol sellada con cinta. La boca y los ojos cálidos de mi hija L. La flor de cempasúchil del color del sol a las seis de la tarde en el pecho de mi hijo.

***

Este texto se publicó originalmente en Pie de Página: