No todo es lo que parece

Por Igor Israel González Aguirre /@i_gonzaleza

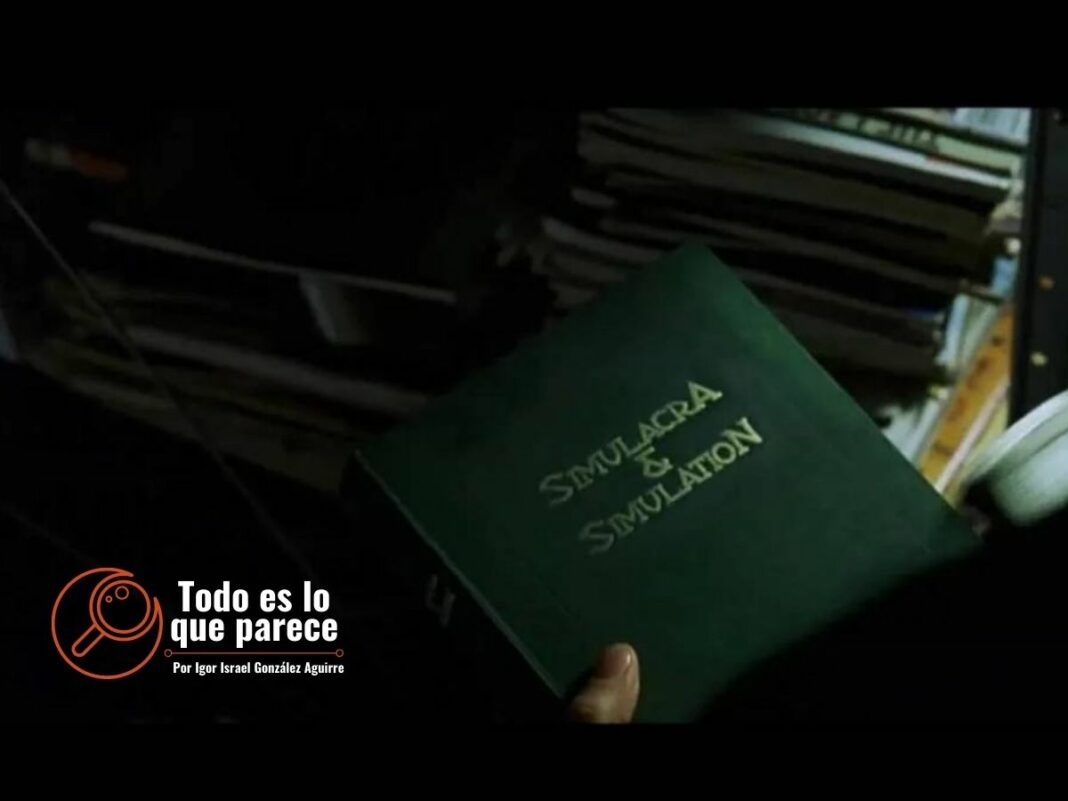

A principios de la década de los ochenta, en el siglo XX, Jean Braudillard escribiría la que tal vez sea una de sus obras más importantes. Desde luego, aludo al Simulacra et simulation (University of Michigan Press, 1995). En esta obra, el entrañable filósofo francés plantea una distinción que en nuestro entorno resulta, por lo menos, crucial para entender el mundo político contemporáneo.

Específicamente me refiero a la diferencia entre la simulación y el disimulo. Recordemos que disimular, por una parte, alude a una estrategia enfocada en encubrir a cualquier costo lo que uno es o lo que uno tiene. Tanto lo positivo como lo negativo.

Por otro lado, la simulación implica aparentar ser lo que no se es, o tener aquello con lo que no se cuenta. Dicho de otro modo, disimular implica un ocultamiento activo, un enmascaramiento que invisibiliza el límite entre lo «falso» y lo «verdadero». El disimulo deja intacta a la realidad; si acaso la esconde detrás de un fino velo. En cambio, la simulación atenta contra el principio de realidad: erosiona por completo la línea que divide lo real de lo imaginario. En última instancia, si las estrategias del disimulo giran en torno a ocultar la presencia de lo real, las tácticas de la simulación pretenden aniquilar la realidad y sustituirla con algo que no es sino una fantasía.

¿Por qué resultan pertinentes hoy las ideas planteadas hace casi cuatro décadas por Braudillard? Su relevancia radica, precisamente, en que permiten entender mucho de lo que acontece hoy en un campo político tan peculiar como el mexicano. Es innegable que en dicho campo hay cada vez más una clara tendencia a la espectacularización de la política. Con este proceso se fomenta un marcado empoderamiento estético y una profunda subordinación ética; se privilegia la forma pura, carente de sustancia. Se desdeña tanto el saber de fondo como la técnica aplicada.

Entre las expresiones más visibles de esta especie de nueva «gran transformación» se encuentra lo que Delli Carpini y Williams (2011) han denominado como un cambio de régimen mediático. Esto es así porque la incorporación intensiva y extensiva de lo tecnodigital a dicho campo ha erosionado las normas más o menos convencionales que solían regular la relación entre las figuras políticas, los medios tradicionales y la ciudadanía. En este sentido, no es descabellado pensar que con esto constantemente se redefine la intrínseca relación entre democracia y comunicación. Si no, piensen en esto: ¿a poco en nuestros días no resulta sumamente complicado situar la frontera que hay entre lo público y lo privado? ¿O establecer la distinción entre quienes producen noticias y quienes las consumen? ¿O qué me dicen de la tradicional diferencia entre hechos y opiniones? Y así, si uno le presta atención al tema, se da cuenta de que la lista es como la cuarentena pandémica: larga y más larga.

En este sentido, hay por lo menos dos aristas que podemos observar con claridad en nuestro entorno. La primera tiene que ver con la creciente imbricación que hay entre la información y el entretenimiento. La segunda alude a la visibilidad que tiene la vida privada de las figuras políticas en el desempeño de sus cargos públicos y en la construcción (o quiebre) de su capital político. En los últimos días nos ha tocado presenciar cuando menos tres casos que ponen de relieve lo anterior.

Por supuesto, me refiero a: 1. La efímera «adopción» de un pequeño por parte de Samuel García y Mariana Rodríguez, allá en Nuevo León. Ojo aquí, porque este acto de aparente bonhomía bordea los linderos de la explotación comercial infantil. ¿Y qué creen? Es tanto simulacro como disimulo; 2. La postulación de Roberto Palazuelos como candidato a la gubernatura de Quintana Roo. Ajá. También simulacro y disimulo; y 3. El estilo de vida norteamericanizado del hijo mayor de López Obrador. Efectivamente: simulacro y disimulo. ¿Ven como Braudillard dio en el meritito clavo?

En fin, más allá de las respetables filias y fobias ideológicas que uno pudiera tener, estos tres casos —que han ocupado la conversación pública de manera intensa y recurrente— evidencian con una precisión inusitada el modo en que el espectáculo de lo político ha convertido a la política —a un ritmo vertiginoso— en un espectáculo.

El factor común que une a estos casos radica en que el capital político en nuestra contemporaneidad ya no se crea o se destruye con base en la coherencia ética entre las ideas y los actos. Más bien se erige a punta de estrategias comunicativas y golpeteos mediáticos que se sitúan en el plano de lo estético. Todo imagen hueca. Nada de contenido. ¿A qué nos ha conducido todo esto? A creer que un gobierno exitoso es tal en tanto que cuenta con una popularidad a prueba de balas; y no cuando se desempeña de manera eficaz y solvente. A aceptar que un candidato viable es el que ostenta fama, bronceado y buen porte, puesto que las capacidades de gestión salen sobrando. A asumir que un estatista es el que tiene más seguidores en Instagram y sale «bonito» en las fotos. O a defender que nada hay de incongruente entre un padre que critica el aspiracionismo y postula la austeridad como modo de vida y un hijo que vive en condiciones más que privilegiadas. O a normalizar peligrosamente el facilón, ahistórico y sin escrúpulos uso de términos como «facho» o «ultraderecha». La política como espectáculo es también el arte de la simulación y el disimulo.

Frente a este fenómeno de vaciamiento de la política —que no es falso pero tampoco es verdadero— uno está tentado a gritar a todo pulmón: ¡que se vayan todos! En principio esto suena a una buena idea. Juntemos firmas. Hagamos un escándalo. Lo que sea. Pero que se vayan… No obstante, y pensándolo bien, una lectura (braudillardiana) más atenta nos coloca en un verdadero atolladero. Estos tres casos, que al mismo tiempo se erigen como estrategias del disimulo y como tácticas de la simulación, nos brindan un acceso privilegiado a lo real de la política, a la política contemporánea en su estado más puro. Una esfera política que privilegia lo estético y que se desentiende de lo ético; que simula y disimula. Es cierto que lo que acontece hoy en el espacio de la política nos ocasiona escozor e indignación. Y además nos cuesta. Y mucho.

Pero en lugar de correrles, a estas alturas considero que es mejor apostar por que se queden. ¿Por qué? Porque el cinismo que rezuman estos casos nos permite atisbar cómo las ciudadanas y los ciudadanos somos vistos desde el Olimpo de la política. Así es como nos concibe el Ogro Filantrópico: como entidades menores. Por eso mejor que se queden. Porque lo que no saben es que la cacofonía estridente de simulacros y disimulos que los envuelve finalmente nos revela cómo funciona por dentro el monstruo de la política.

Y eso, créanme, no tiene precio.

Referencias:

Braudillard, J. (1995). Simulacra et simulation. Michigan: The Michigan University Press

Delli Carpini, M. X. y Williams, B. A. (2011). After broadcasting news. Nueva York: Cambridge.